膵臓が悪いと出る症状とは?代表的な症状・病気を解説

膵臓は、異常があっても初期にはほとんど症状が出ない「沈黙の臓器」です。 そのため、病気が見つかったときにはすでに進行しているケースも少なくありません。 「最近なんとなく胃腸の調子が悪い」「食欲が落ちて体重が減ってきた」――こうした変化があっても、膵臓が原因だとは気づきにくいものです。実際、膵臓の病気は軽症のうちに発見されることが難しく、膵臓がんのように初期症状がほとんど現れない病気もあります。 この記事では、膵臓が悪くなったときに出やすいサイン、代表的な病気や膵臓がんの初期症状までをわかりやすく解説します。 少しでも不安を感じたら、早めに受診することが健康を守る第一歩です。

- このような症状はありませんか?

- 膵臓の働きが悪いと出る症状

- 膵臓の働きが悪いと発症する病気

- 膵嚢胞は心配ない病気?

何センチで手術が必要? - 膵臓が悪くなる原因とは?

- 当院の膵臓外来で行う検査

- 当院の膵臓外来で行う治療

- 膵臓を元気にするには?病気の予防方法

このような症状は

ありませんか?

- 腹部の痛みや不快感を感じる、特に上腹部や背中にかけての持続的な痛みがある場合

- 食後に悪化する痛みがある

- 原因不明の体重減少や食欲不振がある方

- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)が見られる方

- 慢性的に消化不良である

- 家族に膵臓がんの既往歴がある方

- 糖尿病が突然悪化した方

- 膵炎や膵臓に関する問題が既に指摘されている方

このような症状やリスクがある方は、早めの診察が重要です。膵臓外来では、初期診断を行い、必要に応じて適切な検査や治療を提供しますので、お気軽にご相談ください。

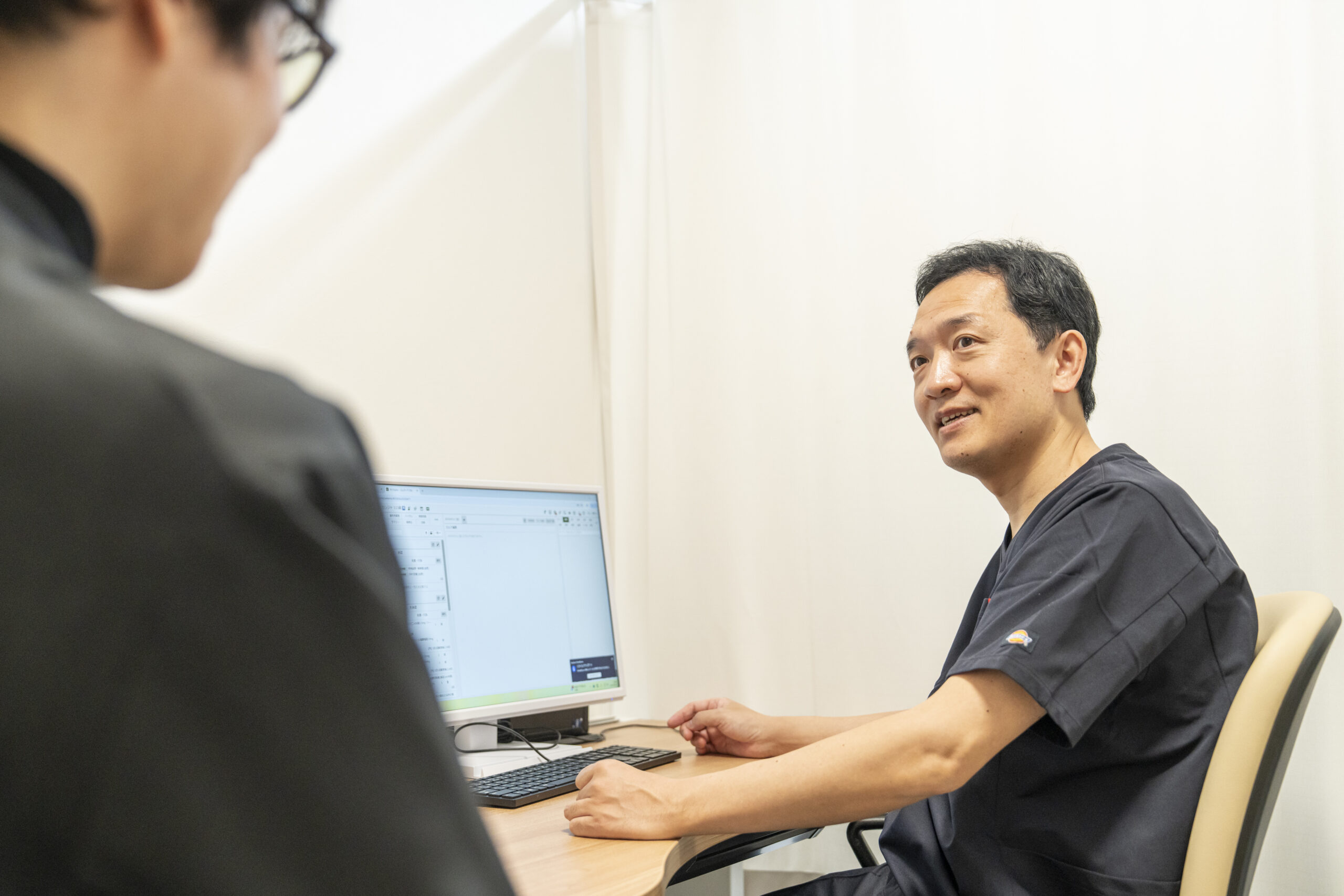

当院の膵臓外来

当院の膵臓外来では、膵臓に関連する疾患や症状にお悩みの方へ、専門的な診療とサポートを提供しています。膵臓疾患は初期の段階での対応が重要であるため、少しでも気になる症状がある方や、他院での診断結果に疑問をお持ちの方もお気軽にご相談ください。

膵臓の働きが悪いと出る症状

消化不良

膵臓は消化酵素を分泌し、食物の消化を助けます。膵臓が正常に機能しないと、消化酵素の分泌が不足し、食物の消化が困難になります。下記の様な症状が続く方は特に注意が必要です。

- 食後にお腹が張った感じがする。

- 油っぽくて臭い便が出ることがある

- 下痢が続く

体重減少

消化酵素の不足により、栄養素の吸収が不完全になることが原因で、食欲はあるのに体重が減少することがあります。

腹痛と背中の痛み

腹痛

特に上腹部に鋭い痛みが生じることが多く、食後や横になると悪化することがあります。

背中の痛み

膵臓の位置が背中側にあるため、膵臓の問題が背中の痛みとして感じられることがあります。

黄疸

膵臓の腫瘍や炎症が胆管を圧迫し、胆汁の流れが妨げられることで起こる症状です。

皮膚や白目が黄色くなったり、尿が茶色くなる、便が白っぽくなることがあります。

膵臓の働きが悪いと

発症する病気

急性膵炎

急性膵炎は、アルコールの過剰摂取、胆石、脂質異常症などが原因で、膵臓に急激な炎症による急な腹痛が起こる病気です。

膵臓は消化液を分泌する臓器であるため、重症化すると、自身の消化液によって膵臓自体が消化され、最悪の場合は多臓器不全を引き起こし、命に関わることもあります。大量の飲酒や脂っこい食事の後、あるいは脂質異常症や胆石症をお持ちの方が急な腹痛を訴える場合には、急性膵炎の可能性があります。

慢性膵炎

慢性膵炎は、主にアルコールの過剰摂取によって膵臓が線維化し、その機能が低下していく病気です。まれに、自己免疫が原因で発症することもあります。

主な症状としては、腹痛、背部痛、体重減少、下痢などが挙げられます。

病気が進行すると膵臓の機能低下が進み、初期は自覚症状が少ない場合もありますが、栄養の吸収不良によって体重が減少し、さらに進行するとインスリン分泌低下による糖尿病を発症することもあります。

膵臓がん

膵臓がんは、多くは膵管に発生し、がんが発生しても小さいうちは症状が出にくく、早期の発見は簡単ではありません。

進行してくると、腹痛、食欲不振、おなかが張る、黄疸、腰や背中の痛みなどが起こります。

その他、急に糖尿病が発症することや悪化することがあり、膵臓がんが見つかるきっかけになることもあります。

膵嚢胞(すいのうほう)

膵のう胞は、膵臓に液体成分が溜まった袋状のものです。原因となる病気はさまざまで、主に腫瘍性(腫瘍に関連する)と炎症性(炎症による)に分けられます。腫瘍性の膵のう胞は、多くの場合、症状があまりなく、良性であることが多いため、経過観察を行うことが一般的です。

ただし、一部の膵のう胞は悪性(がん)であることもあります。また、最初は良性と診断されても、時間が経つにつれて悪性に変化することがあるため、定期的な検査が必要です。もし悪性が疑われる場合には、手術で切除する必要があるため、膵のう胞と診断された場合は、継続的に精密検査を受けることが重要です。

膵臓が悪くなる原因とは?

高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同様に、膵臓の病気も、食生活をはじめとする生活習慣が大きく関係しています。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同様に、膵臓の病気も、食生活をはじめとする生活習慣が大きく関係しています。

肉類や揚げ物など脂質の多い食事、不規則な生活やストレスなどにより飲酒量が増えているなど、こうした生活の変化が膵臓の病気を増加させている一因と考えられています。

初期症状がほとんどでない膵臓ですが、病気のサインとして腹痛や背部痛がみられます。

みぞおちから背中にかけて痛みがある場合は、自己判断せず、早めに医療機関を受診し、原因を突き止めるようにしましょう。

当院の膵臓外来で行う検査

膵臓の疾患が疑われる場合、まずは血液検査や腹部エコーなどの基本的な検査を行い、疾患の有無を調べます。これらの検査で異常が見つからない場合でも、進行が早い疾患も存在するため、症状が続く場合は、さらに詳しい検査が必要になることがあります。

膵臓の疾患が疑われる場合、まずは血液検査や腹部エコーなどの基本的な検査を行い、疾患の有無を調べます。これらの検査で異常が見つからない場合でも、進行が早い疾患も存在するため、症状が続く場合は、さらに詳しい検査が必要になることがあります。

検査の種類

血液検査

膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)の値を測定し、膵臓の炎症や機能低下を調べます。また、腫瘍マーカー(CA19-9など)を測定することで、がんの有無も調べます。

膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)の値を測定し、膵臓の炎症や機能低下を調べます。また、腫瘍マーカー(CA19-9など)を測定することで、がんの有無も調べます。

腹部超音波検査

膵臓の形や大きさを画像で確認し、腫瘍や炎症などの異常がないか調べます。ただし、膵臓は体の奥にあるため、全ての異常を捉えることはできません。

膵臓の形や大きさを画像で確認し、腫瘍や炎症などの異常がないか調べます。ただし、膵臓は体の奥にあるため、全ての異常を捉えることはできません。

ご不明な点や不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

当院の膵臓外来で行う治療

当院の膵臓外来では、患者さんの症状や状態に応じて、まず診察と問診を行い、必要に応じて腹部の超音波検査(エコー)を実施しています。この検査により、膵臓の状態を確認し、適切な初期診断を行います。しかし、より詳細な検査や治療が必要と判断された場合には、近隣の専門病院へ迅速に紹介を行い、患者さんが最適な治療を受けられるようサポートさせて頂きます。

当院の膵臓外来では、患者さんの症状や状態に応じて、まず診察と問診を行い、必要に応じて腹部の超音波検査(エコー)を実施しています。この検査により、膵臓の状態を確認し、適切な初期診断を行います。しかし、より詳細な検査や治療が必要と判断された場合には、近隣の専門病院へ迅速に紹介を行い、患者さんが最適な治療を受けられるようサポートさせて頂きます。

膵臓を元気にするには?

病気の予防方法

急性膵炎や慢性膵炎を予防し、膵臓を健康な状態に保つためには、膵臓に過度な負担をかけない生活習慣を心がけることが大切です。

特に次のようなことを意識しましょう。

飲酒量を控える

飲酒は、膵臓に負担をかける大きな要因となります。

膵臓に負担をかけないためにも禁酒をしましょう。

飲酒する場合は、日本酒なら1合以内、ビールならロング缶1本(500ml)以内を目安に、適量を守りましょう。

食生活の見直し

脂っこい食事は、膵臓に負担をかけます。

揚げ物などは控え、和食などバランスの取れた食事を心がけましょう。

禁煙する

喫煙は、膵臓がんのリスクを高める大きな要因となります。

膵臓の健康を守るためにも、禁煙を強くおすすめします。

規則正しい生活を送り、ストレスを溜めない

アルコールや胆石などの明確な原因がない場合、ストレスや不規則な生活によって自律神経が乱れ、膵臓に炎症が起きやすくなっている可能性も考えられます。

毎日の生活の中で、少しでも膵臓への負担を減らすために、規則正しい生活を心がけ、ストレスをため込まないように注意することが大切です。

十分な睡眠をとり、適度な運動を習慣にするなど、できることから始めてみましょう。

みぞおちの痛みなど、胃の病気との鑑別が必要な場合に行います。胃がんの早期発見にもつながります。

みぞおちの痛みなど、胃の病気との鑑別が必要な場合に行います。胃がんの早期発見にもつながります。 膵臓の病気によって大腸にガスが溜まることがあるため、大腸の病気との鑑別が必要な場合に行います。

膵臓の病気によって大腸にガスが溜まることがあるため、大腸の病気との鑑別が必要な場合に行います。